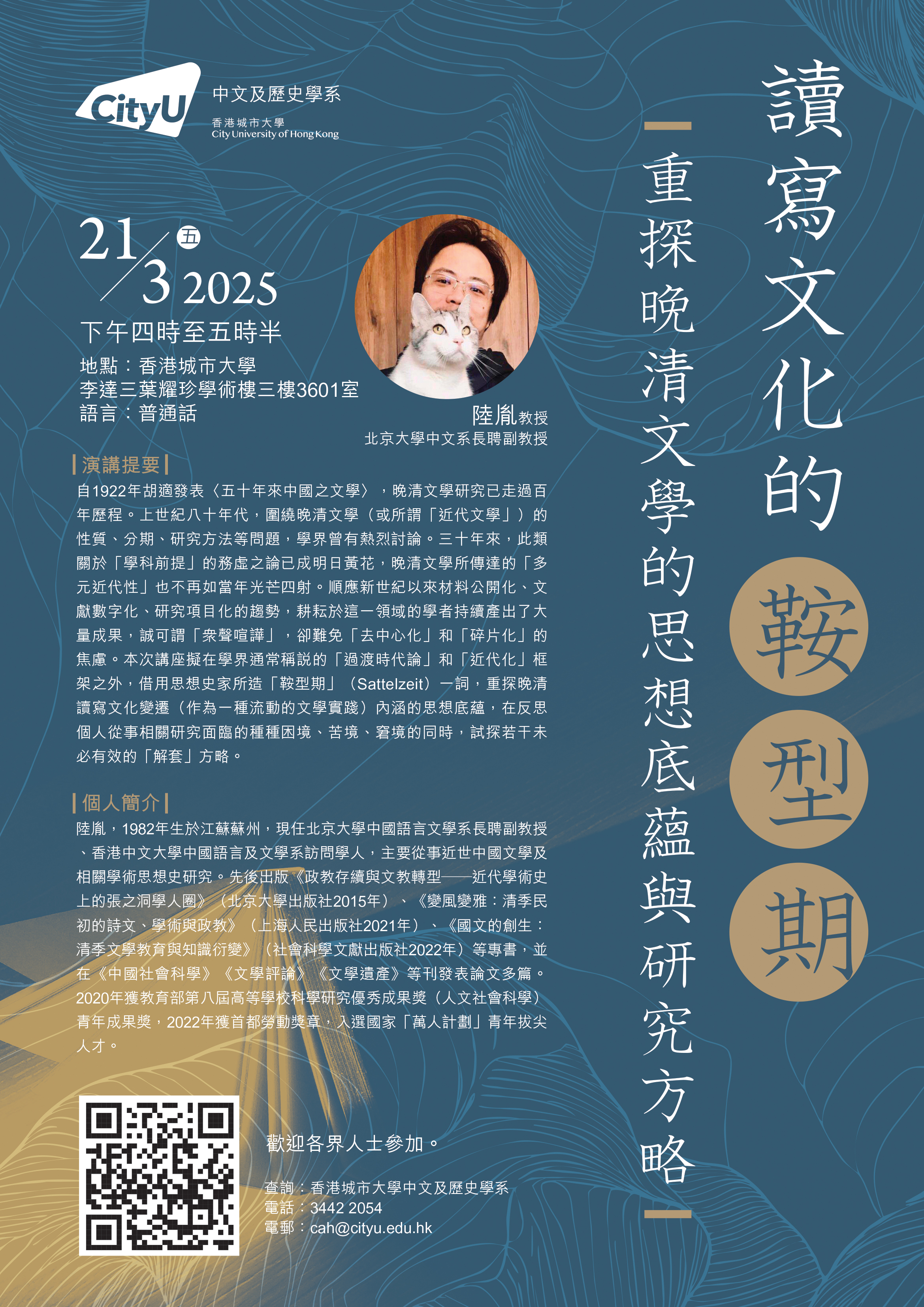

日期:2025年3月21日 (星期五)

時間:下午4:00 – 5:30

地點:香港城市大學李達三葉耀珍學術樓三樓3601室

語言:普通話

講者:陸胤教授 (北京大學中文系長聘副教授)

報名:請於3月16日前按此報名,確認電郵將於3月18日前發出。

講者簡介

陸胤,1982年生於江蘇蘇州,現任北京大學中國語言文學系長聘副教授、香港中文大學中國語言及文學系訪問學人,主要從事近世中國文學及相關學術思想史研究。先後出版《政教存續與文教轉型——近代學術史上的張之洞學人圈》(北京大學出版社2015年)、《變風變雅:清季民初的詩文、學術與政教》(上海人民出版社2021年)、《國文的創生:清季文學教育與知識衍變》(社會科學文獻出版社2022年)等專書,並在《中國社會科學》《文學評論》《文學遺産》等刊發表論文多篇。2020年獲教育部第八屆高等學校科學研究優秀成果獎(人文社會科學)青年成果獎,2022年獲首都勞動獎章,入選國家「萬人計劃」青年拔尖人才。

講座提要

自1922年胡適發表〈五十年來中國之文學〉,晚清文學研究已走過百年歷程。上世紀八十年代,圍繞晚清文學(或所謂「近代文學」)的性質、分期、研究方法等問題,學界曾有熱烈討論。三十年來,此類關於「學科前提」的務虛之論已成明日黃花,晚清文學所傳達的「多元近代性」也不再如當年光芒四射。順應新世紀以來材料公開化、文獻數字化、研究項目化的趨勢,耕耘於這一領域的學者持續産出了大量成果,誠可謂「衆聲喧譁」,卻難免「去中心化」和「碎片化」的焦慮。本次講座擬在學界通常稱說的「過渡時代論」和「近代化」框架之外,借用思想史家所造「鞍型期」(Sattelzeit)一詞,重探晚清讀寫文化變遷(作爲一種流動的文學實踐)內涵的思想底蘊,在反思個人從事相關研究面臨的種種困境、苦境、窘境的同時,試探若干未必有效的「解套」方略。

歡迎各界人士參加。座位有限,先到先得。

查詢:

香港城市大學中文及歷史學系

電話:3442 2054

電郵:cah@cityu.edu.hk